异名的肖像: 群展

九月,东画廊即将迎来群展“异名的肖像”。本次展览邀请何赛邦、胡子、靳山、李珊、刘任、宋琨、张如怡和张云垚八位艺术家。作为修辞学话语构成的形式,肖像早已跳脱或神谕或写实等古典观念的束缚。倘若以佩索阿“异名”的方式进行阐释,在视觉语言中,“肖像”成为异名书写的外在表现。艺术家将自我思想的碎片投射到非我的形体上,主体中不同部分的指涉变成了肖像,也是艺术家得以隐藏自身的面具。

“我是空无。我将永是空无。”(Não sou nada. Nunca serei nada.)——《烟草店》 阿尔瓦罗·德·坎波斯

身份是肖像的第一层构建,作为当代文化中的重要话语,艺术家从人本主义的立场出发,对自我本质开始发问。灰色避免了颜色带来的情绪表现,强调了绘画的实在本性。对抽象特质的敏感捕捉使观者自然地进入宋琨重塑的系列阿修罗角色,美貌有争议的阿修罗和脆弱轻盈的水母,都成为女性多元身份的预设。

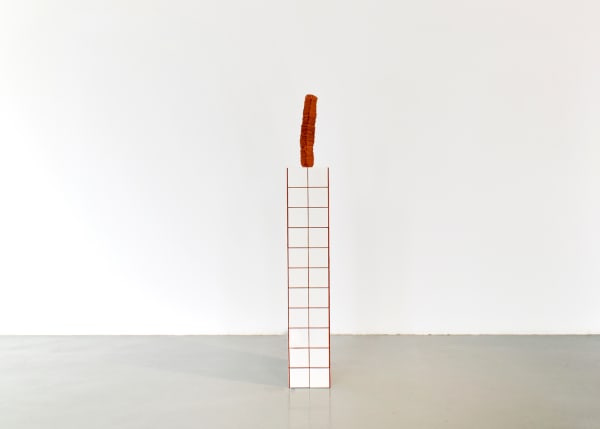

张如怡运用有色混凝土,对蛋糕纸杯进行叠加和挤压。纸杯脆弱的属性使它自然地半弯曲,配合瓷砖底座,形成静物的造型。被编辑后的日常物品与周遭环境发生碰撞,倾斜的柱体便成为个体意识的肖像,艺术家以此开始进行自我观察。

胡子的作品来源于身边的朋友,也是她自身存在的映射。《Francesco Clemente》是距离四十多年,过去和当下的同时在场;《Giacomo Totti》则是用连续性的绘画定格线性流动的瞬间。时间对人性的塑造在肉体上留下痕迹。通过绘画,胡子以肖像化的时间构建了自己当下的生活。

“所以,我的村庄和任何城镇一样大。因为我是我观看的尺度。”——《牧羊人》 阿尔伯特.卡埃罗

自从现代主义将艺术从模仿论中释放,语言媒介的边界被接连跨越,艺术的尺度也不断刷新。作为艺术家观念的表征,语言体系的更迭体现了思想的嬗变,也提供了新的观看范式。

刘任用网格来编码肖像。白雪公主的故事场景由网格符号构成,它们像数字碎片或记忆片段,携带着信息却又无法促成交流。白雪公主和苹果,夏娃和禁果,两者形成互文,伊甸园的原罪在童话世界里再次上演。

何赛邦描绘的,是“创作”这个行动的肖像。他将感兴趣的图像留存下来,再针对图像画成草图,最后在草图的基础上进行肖像创作。作为原型的图像可以是人物、事件、风景,创作的过程被定格成肖像,跳脱狭义的对人的描摹,何赛邦扩充了绘画题材的边界。

“多盐的大海,你全部的盐块中,有多少变成葡萄牙人的眼泪!”——《葡萄牙的海》费尔南多.佩索阿

艺术创作总是离不开特定的时代语境。七十年代,作为中国当代艺术史上第一个在野团体,“无名画会”以素人为对象的日常肖像创作,有意与“三突出”、“红光亮”的主流画像拉开距离。摆出前卫与反叛的姿态,李珊为妹妹李璐创作的肖像画,使“无名画会”的人物作品再次回到艺术史的视野。

靳山的《陌生者》同样来自对权威的质疑。古典雕像的面部被撕扯下来,突兀的线体朝着四面八方冲撞。文艺复兴式的美感被一举破坏,与观者脑中的印象拉开距离。潜伏在肖像下的血肉,是后人类文明的残骸。

张云垚则以古典的造型为灵感,思考其于当代语境的意义。宗教或神话故事中人和动物的结合,是美术史中常出现的意象。随着对生物理解的深化和虚拟技术的快速发展,不同类型的生物体在视觉上的结合成为真实。因此,回过头来重新观看和描绘半人半兽的形象,将会产生更加独特的视角。

“异名的肖像”像是一场角色扮演,个人身份与对时代的复杂体悟,成为隐藏在皮相之下的情绪症结。通过承载着不同身份经验、创作语言或时代环境的肖像,艺术家向观者展现出破碎的自我,成就了人格的异名伪装。

*在葡萄牙语里,“Pessoa”意味着人,这也是葡萄牙诗人费尔南多.佩索阿的名字,由拉丁语“Persona”演变而来,意为“面具”。也许如中国人所说“人如其名”,佩索阿生来就对人格有着独特的认知,他在创作生涯中杜撰了七十多个异名,还为异名者们编撰了各不相同的身份和思想,他将自我遮蔽并分散到“异我”上,组成了“作者”这个矛盾综合体。

*阿尔瓦罗·德·坎波斯,阿尔伯特.卡埃罗均为费尔南多.佩索阿异名。

-

SONG KunDissolve No.1 消溶 No.1, 2018Oil on Canvas 布面油画45 x 65 cm

SONG KunDissolve No.1 消溶 No.1, 2018Oil on Canvas 布面油画45 x 65 cm -

SONG KunDissolve No.2 消溶 No.2, 2017Oil on Canvas 布面油画45 x 65 cm

SONG KunDissolve No.2 消溶 No.2, 2017Oil on Canvas 布面油画45 x 65 cm -

SONG KunSukhavati-Hermit Fairy No.1 泛灵净界-灵隐者 No.1, 2019Oil on Canvas, crystal resin collage 布面油画,珠光色,塑形膏,水晶树脂45 x 65 cm

SONG KunSukhavati-Hermit Fairy No.1 泛灵净界-灵隐者 No.1, 2019Oil on Canvas, crystal resin collage 布面油画,珠光色,塑形膏,水晶树脂45 x 65 cm -

JIN ShanStranger 陌生者, 2019Plastic, Iron wire, PPS 塑料,铁丝,聚苯硫谜38 x 33 x 25 cm

JIN ShanStranger 陌生者, 2019Plastic, Iron wire, PPS 塑料,铁丝,聚苯硫谜38 x 33 x 25 cm -

ZHANG RuyiBehind that Thing 事物的背面, 2017Colouredconcrete, ceramic tiles 有色混凝土,瓷砖10 (d)x 40 (h)cm (Sculpture), 20 x 30 x 110 cm (Plinth)10 (d)x 40 (h)cm (雕塑), 20 x 30 x 110 cm (底座)

ZHANG RuyiBehind that Thing 事物的背面, 2017Colouredconcrete, ceramic tiles 有色混凝土,瓷砖10 (d)x 40 (h)cm (Sculpture), 20 x 30 x 110 cm (Plinth)10 (d)x 40 (h)cm (雕塑), 20 x 30 x 110 cm (底座) -

SONG KunBust of Asura 阿修罗半身像, 2015Oil on Canvas, crystal resin 布面油画,水晶树脂160 x 110 cm

SONG KunBust of Asura 阿修罗半身像, 2015Oil on Canvas, crystal resin 布面油画,水晶树脂160 x 110 cm -

ZHANG YunyaoPortrait for Bacchante 肖像(Bacchante), 2019Graphite and pigment on felt 石墨 色粉 毛毡49 x 41 cm

ZHANG YunyaoPortrait for Bacchante 肖像(Bacchante), 2019Graphite and pigment on felt 石墨 色粉 毛毡49 x 41 cm -

HE SaibangManuscript 手稿, 2019Pen, pencil on paper and collage 纸上铅笔,拼贴31 x 22.5 cm

HE SaibangManuscript 手稿, 2019Pen, pencil on paper and collage 纸上铅笔,拼贴31 x 22.5 cm -

ZHANG Yunyao, Portrait for Bacchante 肖像(Bacchante), 2019

ZHANG Yunyao, Portrait for Bacchante 肖像(Bacchante), 2019 -

HU ZiFrancesco Clemente 1973, 2019Gouache on paper 纸上水粉95 x 64 cm

HU ZiFrancesco Clemente 1973, 2019Gouache on paper 纸上水粉95 x 64 cm -

LIU RenSnow White & Forbidden Fruit 白雪公主与禁果, 2019Straw paper, ink printing, gold foil, mixed media 草纸,丝网,金箔,综合材料38.6 x 34.5 cm

LIU RenSnow White & Forbidden Fruit 白雪公主与禁果, 2019Straw paper, ink printing, gold foil, mixed media 草纸,丝网,金箔,综合材料38.6 x 34.5 cm -

LI ShanLi Lu 李璐, 1978Oil on paper 纸上油画54.4 x 39.2 cm

LI ShanLi Lu 李璐, 1978Oil on paper 纸上油画54.4 x 39.2 cm -

HU ZiGiacomo Totti, 2019Oil on board 木板油画80 x 70 cm

HU ZiGiacomo Totti, 2019Oil on board 木板油画80 x 70 cm -

HU ZiGiacomo Totti, 2019Oil on board 木板油画70 x 60 cm

HU ZiGiacomo Totti, 2019Oil on board 木板油画70 x 60 cm