-

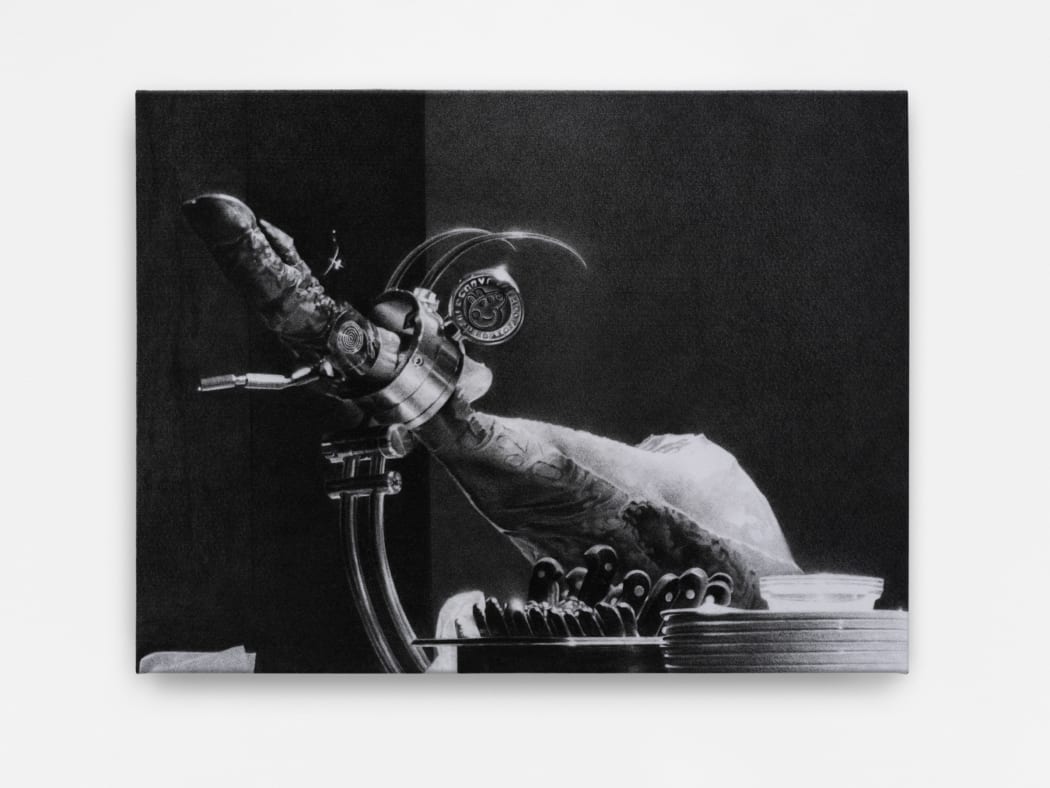

张云垚采用石墨铅笔在毛毡上绘画,其特殊性在于他发展出的一种单一而独特的绘画语言。在笔触的消失和极少使用色彩的情况下,他用绘画来进行“反绘画”的方法展现出一种极致化的图像形态。白色毛毡是一种不确定的基底,它使石墨铅笔描绘于其上的图像几乎不具有任何实体化的材质感。图像令人惊叹地附着在柔软的、致密起伏的纤维当中,仿佛自动地浮现出来。在通常的绘画中,颜料本身因其质感或者厚度可以构成一个表面,与基底结合成为图像的身体。然而张云垚的毛毡绘画展现的是纯粹的图像自身。虽然形体的亮部用留白的手法达成,但几乎所有的画面都被石墨铅笔描绘过,都是图像中的部分。由于图像中再现着无懈可击的统一空间,即使是留白处的毛毡也从未展现出自身的质地。这是一种要求彻底地理性和冷静的工作方法。在繁重的劳作并不容修改的压力下,张云垚用趋于极致的黑白影调移除了大多数常规绘画所尊奉的技巧和程序,集中关注了他内心当中的心理景观,而很少涉及日常视野内的事物和经验。展现身体的极限状态的欧洲人体雕塑逐渐成为他的母题,有时也运用蒙太奇的叠像和无序的斑痕使对象更具多元的构造和时空的丰富性。对于张云垚来说,古希腊或者巴洛克时期的雕塑是关于恐惧和希望的艺术,这两种相反的情绪成为同一个主体的两个面向。两者互相依存,不存在没有恐惧的希望,反之亦然。对现成的三维艺术品的表现使张云垚构建了一个心理上的超验空间,与之对照的是画面中真切展现的立体空间的氛围和空气感。青铜和大理石的躯体在黑白影调中泛着光泽,在永恒的时间中挣扎抗争。它们没有被现实所侵染,比肉眼所见更加真实。

在巴黎生活了近五年之后,这一局面发生了改变。张云垚早年通过画动物而进入艺术教育,在巴黎的经历唤醒了他对动物和自然的兴趣。结合白色毛毡和彩色铅笔的实验,张云垚将动物特别是灵长目中的各种猿猴引入他的创作母题。他特别提到的是巴黎狩猎和自然博物馆,以及定期举办的版画、插图、广告画等纸上作品的博览会。狩猎是前现代时期贵族和统治阶级的高尚娱乐,等同于显示勇武和权力的征服活动。技术的进步更使王公们的杀戮留下惊人的记录。这一时期的学科没有像后来那样分化,包括生物、地质、人种学等学科的博物学被称为自然历史,相对于包括物理和化学的自然哲学。新世界的地理大发现使学者们的足迹遍及全球各地,“珍奇柜”也发展成了博物馆。博物学家被称为自然主义者,他们自己或请人用素描、彩绘、刻印、标本制作等手段将他们的研究成果记录下来。这些图像的生产者有很多没有经过艺术训练,而是依靠本能和经验,以对媒介的理解和把握来表达对象的形态和相关知识。对象的客观状态是第一重要的,其性状从环境中被分离出来,成为被动的客体。这些纯艺之外的图像吸引了张云垚的注意,给了他从新的角度反思绘画的机会。

在动植物标本绘制、建筑、工程、机械的制图当中,人们总结出了平行投影的方法,力图在平面图像中准确地记录客体的信息。如同原始人类对自己身体的拓印,以及对植物标本的平面压缩,这种形成图像的方法自始至终都将对象视为一个超越时间的独立存在。对象具有不可改变和质疑的尺寸、形状、颜色,可以被重复地观看和测量以致某种程度的复制。平行投影成为制图的核心,推而广之,也广泛运用于插图、手册、徽章、广告、设计等领域,在前现代时期的人工图像中占据了绝大部分。东方传统艺术在处理对象的空间存在时发展出了轴测投影,它是平行投影中的一种,能够同时表现对象特别是建筑的正、侧和顶面。这使东方绘画与制图法有本质上相同的来源:观看和审视是多重和流动的,专注于对象本身,而再现专注于结果以及在各个层次产生的应用效能。

与此相对照的是单点透视法,它展现了人工图像的另一面,它更专注于产生图像的光学方法及其产生的意义。在古代希腊罗马的绘画艺术中,单点透视已经有所表现。近大远小的经验常识也在各地区文明的艺术中常见。系统性地总结和运用单点透视原理的是文艺复兴时期的意大利艺术家们,其中莱昂·巴蒂斯塔·阿尔贝蒂(Leon Battista Alberti)和皮耶罗·德拉·弗朗西斯卡(Piero della Francesca)对单点透视进行了较为完备的阐述。单点透视检视近大远小的经验认知,用数学和几何原理加以完备和定义,形成了法规、准则。与平行投影只呈现对象与图像平面的关系不同,单点透视在图像平面之外引入了观察者。作为主体的观察者在既定时刻选定一个唯一的静态视点,使近大远小的一般性经验可以在设定的条件下绝对化。从其概念的引申来说,单点透视图像所展现的是作为主体的观察者与外部世界的时空关系,它来自整个世界历史时间进程的一个瞬间,是此时此地的物质化的验证。由此,观察者将对象放置于过去和未来的全部时空中与之交互,并以单点静态成像的准则描绘这一交互,目的是将这一交互从时间流逝和空间转换中保存下来,并且能够将观察者的权利转达于任何面对这一交互的个人。从创作者的角度,交互一旦成为图像就开始向未来前进;而从接受者的角度,他与这个图像的交互使他能够成为过去的观察者而回顾往昔。这一交互与线性时间序列的对应使因此诞生的图像具有一个文化意义上的“神秘瞬间”。某种程度上,文艺复兴以来直到印象主义的画家们无不是在各自的“神秘瞬间”将个人表达嵌入历史的时空之中。

人们相信,包括自身在内,万物有始有终,因而线性时间是必然的。单点透视貌似构建了一个完美的世界,对应着牛顿力学描述下的理想宇宙。单点透视的意义还在于,它使视觉艺术中的现实主义浮出了水面,并且经由与它直接相关的光学原理的阐释导致了摄影术的发现。然而现代物理学已经更新了人们的宇宙观,而认知科学也揭示了“完美地再现”是无的放矢。来源于视觉的信息在大脑中以潜意识的形式被加工处理,似乎构建了一个被认为是“客观”的世界,然而这一对世界的认知远非客观和完满,只是在历史长河中适应了达尔文意义上的生存竞争。在当代人的认识中,人类并非世界的主人,智人的历史尤其短暂,而动物可以为人类提供一个稳定的参照,成为人类的隐喻。这正是张云垚以制图体系的媒介方法替代和更新单点透视形成的完美空间的出发点。“神秘时刻”可以向前和向后延伸,达到时空和意识的深处。动物和猿猴的寓言使张云垚扩展了自己的艺术表达,更自由地以绘画为媒介深入情感的源头。

色彩在博物学制图中非常重要,为此张云垚实验出了用彩色铅笔在毛毡上作画的方法。类似于石墨铅笔,彩色铅笔同样可以细致精确地刻画形象。同时因为附着力和渗透力没有石墨铅笔那样强,正合乎博物学制图的特点。与他之前作品不同的是,猿猴毛毡绘画有大面积的浅色物体以及背景,但无论怎样浅淡,张云垚都细致地用色点和短线填充,付出了惊人的努力。虽然彩色铅笔的色彩种类丰富,但不是所有都适合毛毡,对于习惯进行混合调色的艺术家来说需要运用类似点彩的画法。张云垚利用并置、对比、交错等手法取得了精微而丰富的色彩效果。对于对象的描绘,彩色铅笔与毛毡的结合使猿猴的毛发以及各类植物的细微质感得以超常地表现,这与张云垚提及的他在构图和题材把握上有所借鉴的欧洲传统挂毯颇有可比性。

彩色铅笔颜色的选择多少带有主观性,张云垚有意将这种主观性加以发展并强调出来。博物学制图关注对象的固有色,而张云垚在色彩运用中更关注颜色所引起的心理反应,使之逐渐与固有色相背离。他进而发展出了一种类似负片效果的反转颜色,在色彩关系中主观地编织处于特定环境中的对象。在毛毡绘画之外,张云垚在巴黎的工作中首次开始了摄影作品的创作。他用手机拍摄各类动物,用软件处理后将负像作为作品。画面中有时难以辨认的动物在正负颠倒的影像中展现超现实的色彩,与人们习惯的视觉经验产生着抵触和纠葛。张云垚并非按照摄影的逻辑寻求艺术媒介的有效性,而是以一个创作者的角度探索自身如何观察世界和选择哪些能够发出声音的颜色。这种负像补色的色彩效果被引入某些毛毡绘画,与张云垚对场景的构造、对象之间的关系、对象本身状态的主观改造一同,构成了一个演化意义上的“异化殿”。

张云垚“异化殿”中的异化是一个泛指的生存状态和意识处境。它与被迫丧失主体权力并且不自知有关。包括人类在内的生物在演化场中的经历远非安详和谐,它们只是盲目地体现着抵抗熵增的神秘的宇宙力量。猿猴在张云垚的笔下呈现着安静和优雅的神态,但由于倾向主观的形体处理和不合常规的色彩表现而显露出不安和危机重重的氛围。这里的悖论是,一方面生命是一种被赋予神性的指示,是逻辑的终点;另一方面,所有的生物事实上只是演化的幸存者。在《异化殿》第二部分的作品中,张云垚仍然延续了以往石墨铅笔和白色毛毡的媒介方法,使特定时空中的物品和场景成为莫名的纪念品,悬置在潜意识的中途。张云垚以此来纪念超现实主义诞生一百周年。其中一件题目为《异化殿》的作品,脱胎于在2020年巴黎因新冠封控期间张云垚在房间中的习作稿,描绘了一件猫头鹰的木雕叠加了希腊青铜雕塑的眼睛。作品被倾注了在全球范围的恐惧和希望之中的情感压力,以及注视和再现中的神秘时刻,预示了之后艺术家重新对生命观和绘画行为意义的反思。与这件一同的其他数幅作品也以隐喻和机锋式的命名来与各自的心理图景对话,在私密和悖论的心理激荡中凝聚为情感的验证物,也表征了艺术家和他的关联者们的处境。

张离,1970年生于吉林,当代艺术策展人、写作者,现居上海。

-

一阵温煦的和风吹来,叶簇纷纷颤栗。“绿叶,是树的肺,就是树的肺腑,所以,风是它的呼吸”,鲁滨逊这样想着。他想象他自己的肺,也在体外张开来,紫红色的肉的荆棘丛,活珊瑚的珊瑚骨,还长着绯红色的膜,分泌着黏液的海组体……这一束肉质的鲜花,是这样茂盛,又这样纤细敏感,在半空中不停地摇曳着,绯红色的欢乐从那充满鲜红的血的主干的通道灌注进他的全身……

上文引自米歇尔·图尼埃(Michel Tournier)的小说《礼拜五或太平洋上的灵薄狱》,这部小说重构了丹尼尔·笛福《鲁滨逊漂流记》中的故事。在其中,这段引文不仅描绘一种自然现象,更象征着主人公鲁滨逊对自我认知和对自然认知的转变。鲁滨逊在孤岛上的生活使他从一个理性主义者转变为一个与自然和谐共存的“元素之人”。元素之人的概念即是哲学的,亦是心理的,作者意图以此探究文明与野性的对立以及人类存在的深层意义。

“一阵温煦的和风吹来”,吕松新展借此为题,不仅呼应了其作品中对自然的描绘和对生命力的颂扬,更表达了他对人与自然关系的思考。此外,引文所链接的故事背景还暗含着吕松对艺术创作的理解。正如图尼埃小说中鲁滨逊的转变,吕松的创作也体现了他对自我和世界所持续更新的认知。

启示:元素人之梦

吕松曾多次提到,米歇尔·图尼埃的小说《礼拜五或太平洋上的灵薄狱》为他的绘画创作带来了启示。因此,我们不妨将他绘画观念与图尼埃小说中蕴含的思想作一种联系。作为一部探究人类存在、孤独、自然和社会的作品,图尼埃的小说讲述了主人公鲁滨逊在一座荒岛上的生活,以及他与孤独的较量——吕松从那里汲取了灵感。

鲁滨逊与自然世界的紧密联系,启发了吕松反思人与自然之间的深层关系。他的作品描绘了个体精神与自然融合的绝妙时刻。对人而言,自然具有美学价值。吕松通过描绘森林植物的独特形态、色彩和纹理来捕捉自然的平衡、冲突与神秘。而自然景观则激发着他的创造力,指引他尝试新的绘画形式和技巧。和图尼埃一样,他也极其强调人与自然和谐共处的重要性。在他笔下,自然被建构为一个神秘世界。丛林的幽深、生命的循环以及自然的力量都感染着人的精神世界。吕松的作品探讨着自然与个人情感的联系。画面中,枝叶、光线和水汽寄托着他的情感状态、灵性追求。自然景观成为了他内心世界的投射。

小说里的孤独故事触发了吕松的共情,过往生涯中的经历或许激起了他对孤独、内省和自我发现的深思。孤独,对他来说不仅是一种情感体验,也是创作的灵感之源。通过独自面对丛林、面对画布,他深入地感知着自然的力量。在孤独中,吕松有机会透析自己的心灵。他的创作见证了这一过程,展现了他对自我、生命和存在的思索。他探寻着内心世界和外在世界的关系。每一次,在自然中独处,都能让他感受到超越日常的宁静和和谐,这种体验被转化为作品里的情与灵。这个过程中,孤独不仅是一种挑战,也为其个人成长和灵性觉醒创造了契机。画面逐渐成型的过程,类似人在孤独中经历的内心变化,是为展现一种更高层次的自我认识。

图尼埃的小说探讨生存的本质和人在逆境中的超越,而吕松的绘画则展现着自然中生命的力与美,以及它们在人眼中的坚韧和超越。人与自然的互动不仅是为了生存,还是为了追求某种超越。这也许是对自然力量的尊重和敬畏,也许是对生命意义的探索和理解。吕松的画面虽然没有人的形象,但其视角却隐现了人在自然景观中的沉思和顿悟。在其中,自然既是万物的生存之地,更是美的源头。通过表现某些片段与瞬间,吕松的作品证明了大自然的生态之美对精神的提升与显化。这种审美体验超越生存需要,成为个人精神生活的重要部分。灵性的探索指向了生存与超越的命题。

正如图尼埃的小说充满幻想色彩,吕松的画作也营造着梦般景象。他运用象征和抽象的手法,铺设出具有灵性意味的画面。那里既有现实之景,又加入了超现实的、不合逻辑的成分,如飘浮的植物、交叠的空间、不可能的结构。超越现实的表现手法激发观者的想象力,引导他们进入一个异质世界。而象征主义的手法则以具有深层含义的符号、图像来传达着抽象的概念和情感。吕松的画面透露着个体的潜意识,包含着隐喻与幻觉,指涉人类内心深处的欲望、恐惧和梦想。他的画面偶尔也会映现出一些宗教元素,如精灵、天使和神明,他们并不显著,犹如枝叶表面跃动的浮光。这些元素不仅增加了画面的神秘感,也表达出人对超自然力量和宇宙秩序的崇拜和敬畏。

探幽:枝叶的舞蹈

吕松如此讲述《树舞》系列的缘起:“在穿越雨林的途中,我的余光扫到一个旋转、流动的奇特结构,卷曲的枯叶粘连在废弃隐秘的蛛网上,貌似悬浮于空气中。背景新生的翠绿色混杂着枯叶腐败的气息,挽留或赞颂着新旧交替与并存的时刻,这唤醒了一个将时间拉平的新世界。枯叶悬浮卷曲的形态如同杂技演员或现代舞表演者,在空中做出各种惊人的动作,探索着身体和空间的关系。”

以此,我们可以想象吕松在目睹这一景观时的感受,便不难体会到他的创作动机。他描述了一个奇异的事物,新生的翠绿色与枯叶腐败的气息于其中交织,定格了新旧交替与并存的时刻。这不仅反映着自然界的循环与更替,也暗示了时间的流逝和生命的脆弱性,自然和时间在此合二为一。吕松将悬浮摇曳的枝叶喻为舞者,是要强调生命的活力与变化。对这种形态的探索象征着对身体和空间关系的探索,显示了生命在不断变化中寻找着平衡和和谐。在作品中,吕松意图展示一种超自然的现象,一种神秘力量,这无疑显示了他对自然界不可解之谜的好奇。其自述透露着他运用着想象力对自然现象进行着主观解读,将自然界的元素与人类行为相链接,从而创设出一个奇幻时空。

该系列呈现出一种鲜明的悬浮感。悬浮,可以从几个层面来理解。在画面中,吕松通过处理空间和层次,制造出一种视觉上的悬浮感。这不仅体现在具体的物象上,更体现在整个画面的构成上。他利用色块、线条和笔触的重叠与离散,让各个部分既独立又关联,形成一种虽然抽象但又有迹可循的悬浮状态。再者,吕松的创作常常始于情绪。在他看来,有价值的东西往往是被不自觉地做出来,他将这种不自觉的状态称为“微醺”。在这种状态下,情感悬浮在理性和非理性之间,创作不受限于特定的思维模式,而是在不同的情绪间自由流动,形成一种情感上的悬浮感。更关键的是,他的画面是其对自然、生命和艺术关系本身的反思。他的创作动机中蕴含着对生命本质和存在意义的探索,这种探索,往往带有一种哲学层面上的悬浮感,即对真理的追求既不断接近又难以抵达的状态。

值得一提的是,吕松所说的“微醺”是一种特殊的心理状态。在微醺中,吕松的潜意识得以自由流动,不受理性思维的限制。这使得他能够更加直观地呈现内心感受和想法,捕获真实与生动。在微醺中,吕松的情感便得以释放,不受外界的干扰和自我的监审,而这种情感的释放有助于他进一步地深入了自己的内心世界。微醺,就如白日之梦,它能激发创意和灵感,突破固定的思维模式。虽然微醺听起来像是一种放纵,但实际上它是一种既放松又专注的状态。它让吕松能够把注意力集中在创作上,更好地体验绘画创作的过程,同时保持一种松弛。而这种松驰,则成为其画面形式所展现的独特品质。

吕松称弗雷泽的《金枝》为《树舞》的标题提供了灵感。作为一部人类学著作,《金枝》探讨了世界各地的神话、宗教和民俗,揭示人类对自然和超自然力量的认识和崇拜。在我看来,该书蕴含的世界观同样能够支撑吕松的绘画。它讲述的那个世界,其中的自然界和超自然界紧密相连,人类通过各种仪式、信仰与之交流。吕松的绘画则描绘了类似的交融。颇有意味的是,书中所提到了一种“槲寄生”——被原始部落之人视为天地间最具有灵性的植物,它寄生于其它树木之上,不着天地,超脱于世,如同吕松画中悬浮状态的枝叶。它们都象征着人对超越现实的追求。

交织:诱惑与危险

与《树舞》散发的轻逸相反,《栗色怀抱》则暴露着一种危险。通过描绘捕蝇草,吕松试图在画面中提示出自然界的残酷法则。说是提示,是因为吕松勾勒捕蝇草的手法极具书写性,睫毛般的线条组合透着一种阴性魅力,同时,其线条的态势和力度又颇具冲击力。由于造型写意,观众很难快速识别出捕蝇草的形象,但却易于接收到图像所传达的感觉。画面上,不同冷暖倾向的红色互相交叠,它们在相遇前已被调和、稀释成不同透明度。因此,某些局部的色彩有着一种特别的轻薄感、朦胧感。此种感觉又和红色所具有的警示意味构成了张力。

作为绘画题材,捕蝇草无疑是诡秘的。其叶片边缘延伸出规则的软刺,形态如同睫毛,因而它又被称为“维纳斯的陷阱”(Venus Flytrap),它的短期记忆可以持续30秒左右,若有昆虫轻拍它的刺毛,捕蝇草不会立即反应,但昆虫若在半分钟内再次触碰它,捕蝇草就会合拢叶片捕杀猎物。它的短暂记忆和猎物无法避免的命运体现了自然选择和适者生存的原则。自然中充满模仿和伪装,捕蝇草的颜色和纹路不仅吸引着猎物,也搅动着它们的欲望。欲望与危险,如一体两面。生命在追求满足欲望的过程中,往往伴随着不可预知的风险。大自然中的现象、规律为人生提供着启示,而这正是此系列作品的画外之音。

当我第一次看到《栗色怀抱》时,那些睫毛状的造型激起了我的好奇。而当我询问它们究竟为何时,吕松没有直接透露答案,他只是将其称为“引桥”。引桥,这个比喻性的词汇时常闪烁在吕松的言论中。他用引桥来形容那些在艺术创作中引领观众走向作品深层含义的元素或手法。吕松曾用谷崎润一郎小说《刈芦》中的叙事结构来作解释。在这部小说中,故事的真正高潮潜隐在表面叙述之下,作者通过一系列的辅助线索和情节来指引读者逐渐接近核心。这些辅助线索和情节仿佛一座桥梁,帮助读者穿过故事的表层进入蕴藏意义的深处。与此相较,我们也可以看到吕松将这一观念应用到画面中,某些图形、色彩、笔触成为了其画中的“引桥”,引人进入作品深层的心理和情感世界。

凭借这些“引桥”,观众一步步往深之处探究。无论是《栗色怀抱》,还是《树舞》,我们都能体察到图像背后的“生与死”命题。生与死的对比,蕴含着艺术家对生命循环和存在本质的反思。吕松的不少作品肯定了生命的瞬间性,展现着生与死之间的微妙平衡。例如,他在描绘一片树林时总会表现不同枝叶的枯与荣,以此来暗示生命的短暂和脆弱。生与死,在其作品中往往与时间的流逝密切相关,它反映了时间的不可逆转性和生命的有限性。植物生长、衰老和再生,是大自然中生命的循环和更新。生与死是物理现象,更是情感体验,描绘生与死,即是呈现生命的喜和悲。

吕松表现自然的绘画风格也许可被称为“幻觉自然主义”(Phantasmal Naturalism),它融汇了“幻觉”和“自然主义”两种元素,用以概述其作品中自然元素与超现实感觉的混合。对吕松来说,自然是最重要的创作主题之一。他对植物的观察、感知和表现,展露着他对自然的理解和迷恋。他通过融汇现实与想象、物质与精神,创造出幻觉般的视觉体验和神秘氛围,因而画中景象总有超然物外的气质。吕松的作品既展现了他对自然的真实观察,又融入了个人的灵性思考。

叠合:思想的碎片

有关绘画方式的研究和实验,是吕松的创作取向之一。《剧场》系列将我们的目光牵引至其绘画的观念性上。该系列作品起始于2021年他实施的一个跨界项目,吕松邀请导演、演员、模特、编舞、舞者、作曲家等各类创作者加入其中。他的初衷是希望通过即兴的群体创作来连接不同领域的人。过程中,吕松自己并不使用颜料,不参与绘画行为本身,但他拥有选择保留部分画面的权利。他通过控制画面结构来编辑参与者的风格,将两个或三个参与者的涂鸦通过拼贴方式加以组合,从而形成一幅完整的画面。自此之后,吕松在工作室的创作中也开始使用这种关联图像的方式,不同的是,他通过组合自己在不同时间中创作的图像来构成画面,搭建新的“剧场”。

毫无疑问,在这一实践的初期,吕松与不同领域的创作者合作,这种方式凸显出强烈的实验意识。他用绘画这一媒介连接各异的人,探求不同视觉趣味和思维方式的混合状态。他重组和拼接不同元素,充分地释放绘画的随机性,从而创造出新颖的视觉效果。同时,这需要吕松在过程中敏锐地作出种种选择和决策。这种作风,也挑战了绘画作为一种纯粹的视觉艺术形式的传统观念,并将其扩展到更为广泛的艺术实践中。画家的直接表达,转变为了一种间接的、策略性的编辑和组合,解构和重新思考绘画的创作过程。

此系列呈现出一种碎片化的视觉语言。这种碎片化不仅反映在画面的结构上,也反映在内容的呈现上。每种碎片都带有自己独特的风格和意义,共同构成了一个多元和复杂的视觉叙事。初期的跨界合作方式反映了他对多样性的认可,每个参与者的独特视角和趣味都得以展现,画面呈现出一种层次丰富的表现效果。碎片化的视觉语言,象征着后现代社会的多元化和复杂性,社会中不同文化、观点和价值观不断交织、碰撞。而其画面没有明确的中心主题或线性叙事,这便提供了多重解读的可能,鼓励观众在纷繁的视觉体验中寻求自己的理解和想象。

2022年后,吕松创作《剧场》的焦点从外部合作转向内部的自我对话。与最初不同,他不再通过群体合作的方式收集图像,而是撷取、组合自身在不同状态变化下所创造的图像,合成碎片化的全新画面,其做法体现出他对过往创作的审思和整合。以此,吕松再度挖掘了这类作品在创作方式上的观念性和随机性,并不断精进其绘画技巧。通过与不同领域创作者的合作,吕松吸收多元的视角与趣味,而通过内部的自我对话,他更深入地锤炼了内容和形式的组合方法,从而能够把握住一种特殊的绘画语言。

纵观吕松的近作,从《树舞》、《栗色怀抱》到《剧场》,它们包含了灵性追求、自然启示、语言研究等创作理路。他的作品是对生命、时间和存在的探索。在他的笔下,绘画成为了探索心灵奥秘的桥梁。如同哲学散文一般,他的绘画诗意地阐释着生命本质和世界秩序。对存在的沉思、对时间的感悟,客观化为画布上的形与色。在这个充满奇迹和变化的世界中,吕松的绘画向人提示,生命不仅是一场物质的旅程,更是一次精神的探索、目光的更新。正如米歇尔·图尼埃在《礼拜五或太平洋上的灵薄狱》中所写:“真正的发现之旅不是寻找新的景象,而是拥有新的眼睛。”

-

XU Jin

CRITICS’ PICKSDON GALLERY 东画廊

Hall D, 2555 Longteng Avenue, West Bund, Shanghai, China

January 12–March 3, 2019“Everything Has a Soul” is not a theme but a spell that XU Jin has recited over the thirteen paintings in this exhibition. The silhouette of a man with a crow on his shoulder is visible in the foreground of The Last of Sunset, 2017, surrounded by skulls and carrion, and a dripping white sky on the verge of implosion. It’s a landscape, yes, but where? Or when?

XU is no newcomer—his career as an artist began in the mid-1970s as the Cultural Revolution was coming to an end. The playful figural elements of his earlier paintings are now gone, and his work is relentlessly earnest, with no trace of irony; even when he starts to draw an artist’s palette hovering like a spaceship in the sky in Artist Point in Yellowstone Park, 2018, he abandons it and returns us to a daunting landscape covered with snow and trees. He shares with the viewer a commitment to dwell with a scene—not just with one or two elements or characters, but with its core foundation.

XU paints as if everything has a soul that the world seeks to extinguish, and his works portray environments in which its characters seem to vacillate between the anticipation of action and its aftermath. The title piece of the exhibition, Everything Has a Soul, 2016, is a night scene awash in the phosphorescent glow of snow, semen, and fairies. A man stands witness, clutching a briefcase, expectant. Of all the paintings, this is Xu’s most ominous, its glowing organisms unleashing their frenzied thingness into our world.

-

胡子在刚刚结束于东画廊的展览“石肉”中构筑起两座“石”与一具“肉”的“对话域”(dialogic sphere):“石”所刻画的意大利雕塑海神(Neptune)、大卫(David)以及“肉”所描绘的英国乐手大卫·吉尔摩(Dav...

-

1:14 am 《我独衷于游荡》 —“凌晨1:14你通常处于什么样的状态?” —“好的状况 ∕ 活在神的眷顾里;坏的状况 ∕ 空无一物——我不是我你不是你,你我也不是一体,混乱统领在我们之间。” 在作品与同名展览&ldquo... -

每当满潮时,河水暴涨,便出现逆流。观测站的信号旗显示出平稳的风速,朝着塔上飘去。在茫茫夜雾之中,海关的尖塔显得烟气迷蒙起来。堆放在堤坝上的木桶坐着许多苦力,他们的身上湿漉漉的。残破不堪的黑帆随着钝重的波涛东倒西歪地吱吱嘎嘎地向前移动。长着一张白皙明敏的中世纪勇士面孔的参木满街转悠之后回到了码头。河畔长条椅上坐着一排满脸倦容的俄国妓女。逆潮行驶的舢板上蓝色的灯光,在她们默默无语的眼睑...

-

作为上海抽象绘画的中坚力量,曲丰国在上世纪八十年代末从上海戏剧学院舞台美术系毕业并留校任教,通过学院训练获得了对艺术史尤其是不以欧洲为中心的战后亚洲艺术的教养,于九十年代初开始抽象绘画的创作。曲丰国的抽象实践,在上海矛盾又暧昧的文化场域中生长,在各种视觉力量纠缠的复杂氛围下发展,却没有试图将上海本身当成集体性的文化身份演绎。现代人文主义的式微、世界主义与全球观念之间的转化与断裂以及...

-

欣逢张云垚个展“皮肤 手势 身体”开幕,东画廊特此采用一个全新视角回顾艺术家的毛毡绘画/素描作品。组成展览题目的三个词——皮肤、手势和身体——是相互关联的文本要素,形成一个图词辩证的观念体系,意图解码艺术家长期毛毡实验及其特殊的表意过程。

-

“装修”作为我 2017 年整一年的创作计划的主要方向,它会由4到5个(暂定)不同地方的空间项目作为小标题来共同促进、实现、链接。“装修”除了本身意义上关于空间(私人或非私人、城市或非城市、自然或非自然)的整改、修正与装饰以外,更深的是一种毁灭与重建的双重关系,包容了社会的方方面面。在这种关系中,它为个体与现实的相互直面的参与提供了场...

-

约翰·伯格(John Berger)曾说:“我们注视的从来不只是事物本身,而是事物与我们之间的关系。”[1] 在吕松的绘画中,组成事物的“可见性”元素包括根、茎、叶、巨大的热带植物,比如芭蕉,以及纠缠其中的单一人物,或者是枝形吊灯、玻璃瓶、街道、建筑物。而这些事物与作为观察者、观看者的我们之间的关系通过其画面中特定的观看...